どうもNon太(@LoveWifeLives)です。

会社を退職した後やらなければいけない手続きは山ほどありますが、その中でも絶対にした方が良いのは「雇用保険(失業保険)を受給するための手続きを取ること」です。

すでに次の仕事が決まっている場合でも、その入社が1ヶ月ぐらい先の場合は再就職手当がもらえることもあるので、やっておくに越したことはない手続きなんです。

「失業保険」と言ったり「雇用保険」と言ったり、結局のところどっちの言葉が正しいの?と疑問に思いますが、どちらも意味は一緒です。

昔は失業保険法というのがありましたが、これが廃止されて雇用保険法に変わっただけ。昔のなごりで失業保険と言われているだけのこと。

正式には「雇用保険」ですが、一般的に言葉として意味が通じやすい「失業保険」と記載してここでは説明したいと思います。

今回は僕が実際に会社を退職した後、ハローワークに行って失業保険を受給するための手続きとして行ったことを、時系列にしてまとめています。

行った手続きは以下のことです。

- 退職した会社から離職票を受け取る

- ハローワークに行って離職票を提出する

- 病院で診断書をもらう

- 雇用保険説明会に参加する(+特定理由離職者に認定される)

- 初回講習に参加する

- 第一回目の失業認定日でハローワークに行く

- 求職活動を行う

- 第二回目の失業認定日でハローワークに行く

- 後は求職活動と失業認定日の繰り返し

僕が実際に退職したのはとある年の9月末。

それをベースに日付とともに時系列に行った手続きを見ていきたいと思います。

10月16日|離職票・雇用保険被保険者証を受け取る

9月末に退職したので、約2週間で離職票と雇用保険被保険者証を受け取りました。

この書類を受け取ることは、失業保険をもらうために行わないといけない手続きの一番最初のことです。

離職票と雇用保険被保険者証がないとハローワークに行ったところで手続きを進めることが出来ません。

なぜなら、自分が失業した身であることを証明する書類がないと判断されるから。

離職票や雇用保険被保険者証は、基本的には会社側が手続きを行い退職者に送らなければいけないものです。

なので、待機していれば自動的に届けられるものですが、手続きをなかなかスムーズに行ってくれない企業もあるので、しっかり確認して必ずもらいましょう。

離職票や雇用保険被保険者証がどういうものか分からない方は、ハローワークが提供している画像のリンクを貼っておきます。

これを手に入れてからハローワークに向かいます。

10月19日|ハローワークに失業保険の申請に行く

無事に離職票と雇用保険被保険者証を手に入れたなら、出来る限り早くハローワークに行きましょう!

理由は、ハローワークに行った日から「待機期間」や「給付制限期間」の日数カウントが始まるからです。

退職して離職票を手にしても、ハローワークで手続きを行わない限りは失業保険をもらえる日は一生来ません。

なので、離職票と雇用保険被保険者証を手にしたならすぐにハローワークに向かうようにしましょう!

10月28日|病院で診断書をもらう

実は退職前の6月、副鼻腔炎という病気で手術をしました。

勤めていた会社がブラック企業だったということもあって、術後すぐから激務が続き症状が悪化⇒再手術になってしまったりしました。

その後も会社を休むよう病院に診断書をもらい、会社に提出したにも関わらず休めなかったり。

そしてそれを退職理由の一つとして会社を退職したのです。

失業保険の給付をもらう場合、退職をしたのが自己都合なのか会社都合(倒産・解雇・契約満了など)なのかによって、給付を受けられる日がいつになるかが大きく変わります。

そこで僕は、

- 会社が激務すぎて再手術になったこと

- 術後に休むよう書かれた診断書を提出するも休めなかった

- これ以上激務が続いてさらに悪化させるのはイヤだ

といった理由があったため、自己都合の退職でも「特定理由離職者」として認定されるんじゃないか?と考えました。

事実、初回のハローワークに行った時の記事を読んでもらえれば分かりますが、ハローワークで「勤労可能等証明書」という書類がもらえるので、病院の先生に事情を説明し記入してもらったのです。

その診断書を無事に手に入れた日がこの日というわけです。

実際、激務過ぎて退職した場合でも自己都合で処理されることがほとんどですが、事情を説明すれば特定理由離職者として認められる場合もあるようなので、そういう状況下で働いていた人は話してみる方がいいでしょうね。

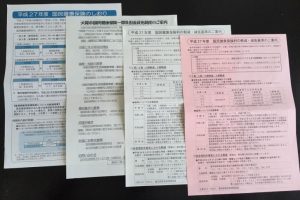

10月29日|雇用保険説明会に参加する

初めてハローワークに行った後、7日間(7営業日)の待期期間というものが設けられます。

言わば、この待期期間中をクリアしてやっと受給資格者として支給対象期間に突入するわけです。

初めてハローワークで手続きした時に貰える書類にこんなものがあります。

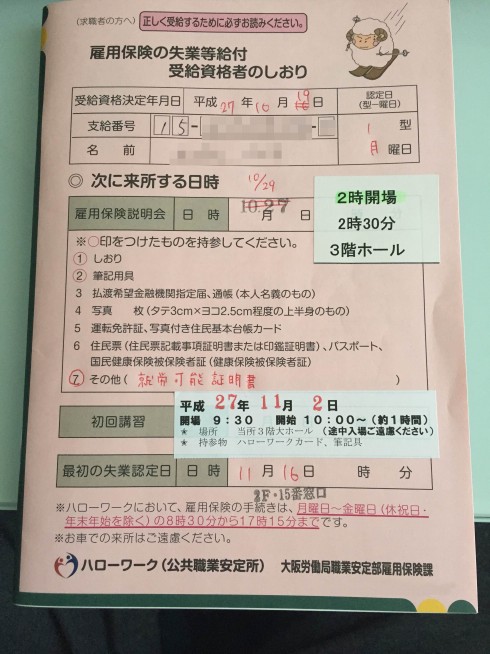

▼受給資格者のしおり

ここにも記載されているように、雇用保険説明会なるものが2時開場、2時30分から開催されると書かれています。

この説明会に参加することで、「雇用保険受給資格者証」などがもらえるので、この説明会は必ず出席しないといけないものに当たります。

初めてハローワークに行った時に印鑑を忘れていたり証明写真を忘れていた場合も、説明会終了後に手続きを行うことが可能だったりします。

僕も雇用保険説明会後に手続きを行い、前日にもらった勤労可能等証明書を提出したことで特定理由離職者として認定されました。

面倒くさいと言っても出ないといけない説明会なので、必ず出席しましょう!

11月2日|初回講習に参加する

次に参加したものは初回講習です。

この日程も、初めてハローワークに行った時にあらかじめ決められる日程なので、あとはそれに従って参加すればいいだけでした。

ただ参加して話を聞くだけのものでしたが、この講習が求職活動1回分として認められるので、こちらも面倒くさがらずに必ず出席するようにしましょう。

中身がどんなものかはこちらの記事に詳しく書きました。

11月16日|第一回目の失業認定日としてハローワークに行く

初回講習後から第一回目の失業認定日までの間は、ハローワークに足を運ぶ必要はありません。

第一回目の失業認定日までに求職活動を1回行わないといけないという決まりになっていますが、先程も述べたように、初回講習が求職活動1回分として認められるようになっています。

給付制限のある人は、第一回目の認定日からまだ約2ヶ月近くは失業保険をもらえるまでに期間があります。

ですが、僕は特定理由離職者に認定されていたので、一回目の失業認定日を迎えたことで給付を受けることが出来ています。

そういう意味でも特定理由離職者は、給付制限の3ヶ月を飛ばしてくれるのでありがたい制度ですね。

また、初回の失業認定日としてせっかくハローワークに足を運んだのであれば、このタイミングで求職活動になることをあわせてやっていくのがおすすめです。

そうすることで、2回の内の1回の求職活動が出来たことになるので、時間と手間を省くことができます。

何が求職活動に該当するのか等も、以下の記事で紹介しています。

とにかく、認定日と認定日の期間に合計2回の求職活動が必要であるということだけは忘れないようにしましょう。

12月14日|第二回目の失業認定日としてハローワークに行く

認定日というのは、初めてハローワークに行った曜日で全て決定されます。

僕は初回のハローワークに行った曜日が月曜日だったので、4週間毎の月曜日が認定日となるわけです。

もちろん水曜日に初めて行った人であれば、水曜日が認定日となります。

さらに認定日には認定時間というものが決められています。

これは「ハローワークにはこの時間に来てください」というものですが、僕が行っていたハローワークではその認定時間を全く無視しても、認定日さえ間違えなければ全く問題なく手続きを行うことが出来ました。

認定日の認定時間について、早く行ったり遅刻した場合にどうなったのか、以下の記事でまとめています。

1月12日|第三回目の失業認定日としてハローワークに行く

二回目の認定日の手続き後に求職活動を行い、その後もう一度ハローワークに行って2回目の求職活動を行い、必要な求職活動2回を行っています。

本来であれば、1月11日が月曜日として認定日となる予定でしたが、ちょうど祝日だったため翌日の火曜日が認定日となりました。

認定日の手続きは、待ち時間を含めてもものの5分程度で終わります。

2月8日|第四回目の失業認定日としてハローワークに行く

三回目と四回目の間も変わらずにハローワークで求職相談をするなど、必要な求職活動を2回行っています。

と言っても求人に応募したり面接を受けたわけじゃなく、ハローワークで求人相談ということで良い求人がないか?等々を相談したのみです。

が、それでもちゃんと認定日には認められました。

参考までに、認定日を迎えるごとに給付を受けられた日数を記載しておきます。(あくまで僕の場合です。)

- 一回目:21日

- 二回目:28日

- 三回目:29日

- 四回目:12日

となり、合計で90日分の給付を受けました。四回目は日数が少ないため給付額も少なくなりますね。

雇用保険(失業保険)をもらうための手続き|まとめ

僕が実際に退職してから失業保険をもらうまでに行った手続き、さらには給付が満額支給されるまでの流れを書いてみました。

今回のケースだと、「特定理由離職者」として認定を受けたるために、医師の診断書を提出したり等をしたことも参考にして頂けるのでは?と思います。

色々と内容が変わってくることもあり、記事執筆時点での情報になりますので、あくまで参考程度とはなりますが、少しでも参考になることがあれば幸いです。

転職サイトへの登録は同時並行でしておくべき!

何よりおすすめはリクナビNEXT![]() です!

です!

ハローワークの求人よりは良い求人が多いですし、登録したからって言って電話が鳴るとかはありません。

転職する・しないに関わらず、登録自体は無料で求人検索ができるのでおすすめですよ!

もし、転職する気が1ミリでもあるならリクルートエージェントは絶対です!

専門のキャリアアドバイザーからアドバイスももらえますよ。

失業保険(雇用保険)の記事一覧

●退職後、雇用保険を受給するためにハローワークへ!必要なものは何か、どんな手続きをしたのかをまとめました

●雇用保険(失業保険)の受給手続きのため、ハローワークの「雇用保険説明会」に参加!特定理由離職者の認定を受けました!

●雇用保険(失業保険)の手続きのため、3回目のハローワークで初回講習へ!どんな内容だったのか、所要時間など参加した感想まとめ

●雇用保険(失業保険)の受給手続きでハローワークに初回の失業認定日へ!手続きの内容や流れ・所要時間などをまとめました!

●失業保険をもらうための求職活動は、パソコンで求人検索をすれば認められる!?

●ハローワークで指定された失業認定日の認定時間について。記載された時間よりも早くても遅くても実は問題ない!

●退職後に行った手続きまとめ【国民年金の免除、国民健康保険の減免、雇用保険(失業保険)をもらうまで】

●退職後の失業保険をもらうために行った手続きまとめ【雇用保険説明会・初回講習・求職活動・失業認定日について】(←今はこの記事)

とても分かりやすく、参考にさせて頂きたいと思いました。m(__)m

11月末で退職するのですが、退職届の退職日を とても とても とても 迷っております。31にした方がいいという意見とすでに雇用保険をもらった方で30日で出したよという方がいて30日がいいよと言われています。

Non太様は何日で出されましたか?

変な質問をして申し訳ありません。m(__)m

マヤさん

僕が退職した時は会社側から末日(2015年9月30日)での日付と決まっていたので、1日前の日付にするかどうかの議論の余地はありませんでした。

マヤさんの状況で簡単に言うと、30日を退職日にすれば11月は国保と国民健康保険を支払うことになるわけで、31日を退職日にすれば、12月に入ってくる給料からも社会保険料が天引きされた分になると思います。

僕が退職した当時は次の就職先を見つけているわけでなく、はなから国民年金は免除申請、国保は減免を受けられるであろう想定でいました。

実際30日を退職日付とした場合に、11月に支払うべきことになる国保と国民健康保険の料金も免除したり減免を受けたりできるかまでは分かりません…(事実として11月は働いたことになるはずなので)

それを踏まえてどっちの料金の方が安くなるのかを考えつつ決められたらいいのかなとは思います。

ただ免除や減免ナシの場合なら、僕自身は国保+国民健康保険よりは社保の厚生年金+会社の健康保険の方がお得感は強いんじゃないかなと思うぐらいです。

みなさんアドバイスくれますが、「自分の場合は」というのが基本なので、ご自身で納得してやられるといいと思いますよ!

アドバイスになってないですがご参考までに…。

お忙しい中 お返事下さりありがとうございます。

とても 参考になりました。

本当に ありがとうございました。m(__)m